10월 9일 태어나서 처음으로 제주도라는 데에 갔습니다. 제주도에는 제가 아는 몇몇이 살고 있습니다. 마산 창원 일대에서 노동운동을 하다 이런저런 상처를 입고 귀환한 이들이지요. 저보다 나이가 두세 살 적기는 하지만 가까운 벗처럼 지냈던 이들입니다. 이런 가운데 한 사람이 문용포입니다.

수련회를 마치고 이튿날 아침에 문용포를 만났습니다. 곶자왈 작은학교라고 적혀 있는 자동차를 몰고 왔습니다. 도들오름에 올랐습니다. 도들오름은 도두항 가까이에 있습니다. 바닷가에 돋아 있다고 해서 도들오름이고 여기서 도두항이 왔다고 말해 줬습니다.

제가 물었습니다. “곶자왈이 어디요?” 문용포는, “하하. 곶자왈이 꼭 지명 같지요? 그런데 땅이름이 아니고 제주도 특수한 화산 지형 가운데 하나지요.” 화산이 터져 생긴 바위에 쌓인 흙 위에 나무와 풀들이 자라 이뤄진 숲이 바로 곶자왈이었습니다.

숲 아래 흙, 흙 아래 바위, 그 바위에는 구멍이 숭숭 뚫려 있다 보니까 제주도 지하수가 만들어지는 시발점인 셈입니다. 따라서 여기가 망가지면 제주 생태가 모조리 망가지게 되는 그런 곳이었습니다.

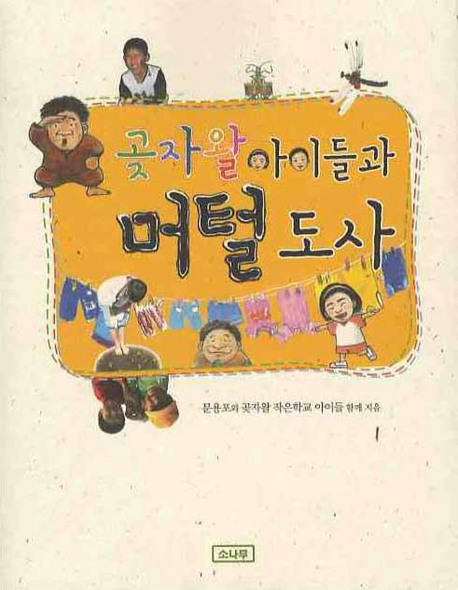

문용포는 노동운동을 하다 고향인 여기로 돌아와 대표격 단체인 제주환경연대회의 사무처장을 지냈습니다. 저는 여기까지만 알고 있었지요. 그런데 이번에 여기 와서 보니 교장 선생님이 돼 있더라구요! 곶자왈 작은학교http://cafe.naver.com/gotjawal에서 아이들과 함께 만든 책이 <곶자왈 아이들과 머털도사>였습니다.

문용포는 자기가 머리털이 뻗쳐 별명이 머털도사가 됐다면서 “김훤주 선배님에게// 먼 길 찾아온 옛 벗…/이렇게 만날 수 있어서 정말 기쁩니다.”라 쓰더니 제게 책을 한 권 내밀었습니다. 인세의 절반을 세계 분쟁 지역 평화도서관 만드는 등에 쓴다고도 했습니다.

여기 이 책에서 저는 반짝이는 보석을 몇 개 주웠습니다. 눈이 밝기만 하다면 누구나 이보다 더 건져 올릴 수 있습니다. 다른 이들도 한 번 보시라고, 보시고 스스로 느끼기에도 보석이다 싶은 그런 대목이 있으면 가져가시라고, 이리 한 번 적어봅니다.

아이들은 나무랑 소통을 할 줄 안다(10쪽)

“사랑의 마음을 담아 나무 앞에 오랫동안 앉아 있으면 나무가 네게 말을 건넬 거야.” 했더니, 나무 앞에 가서 가만히 앉아 있는 게 아니겠니. 인사 잘하기로 소문 난 그 아이는 내가 문밖을 나서는데도 물끄러미 나무만 바라보고 있었어. 일주일이 지나서 다시 만났는데 그 아이가 내게 다가와 귓속말로, “삼촌, 나 나무랑 얘기했어요.” 그러는 거야.

거짓말 같지요? 저도 그리 생각할 뻔했습니다. 그러나 21쪽에서 아이들이 쓴 글을 읽고서는 생각을 고쳐 먹었습니다. “풀피리 부는 법을 서로 가르쳐 주고 배웠다. 머털도사가 불면 신기하게 새들이 모여든다. 근데 우리가 불면 다 도망간다. 흑흑. 왜 그럴까? ㅠㅠ” 이를테면, 용각산은 소리가 나지 않고, 문용포는 거짓말을 하지 않습니다.

내년 봄에 우리 현지랑 꼭 해봐야지(18쪽)

신발을 신고 걸을 땐 땅의 까칠함과 촉촉함, 푸석푸석함과 부드러움을 제대로 느끼지 못해. 땅의 감촉을 가장 잘 느낄 수 있는 건 바로 맨발이야. 꽁꽁 얼어붙었던 땅 속을 뚫고 나온 작은 풀꽃들처럼, 늘 신발과 양말에 갇혀 숨이 막혔던 발에게 마음껏 자유의 시간을 줘보면 어떨까?

밭과 들, 산에 나가거든 신발은 물론 양말도 벗어버리고 흙이나 풀밭을 천천히 걸어보는 것야. 땅에 머물러 있는 봄의 기운이 발바닥을 타고 가슴으로 머리끝으로 이어지는 걸 짜릿하게 느낄 수 있을 거야. 또 맨발로 걸으면 조심조심 걷게 되기 때문에 평소에는 보지 못햇던 작은 벌레와 풀꽃들도 만날 수 있단다.

김재규가 박정희 숨지게 하고도 실패한 이유(48쪽)

머털도사 말대로라면 쓸모없는 사람을 보고 ‘벌레만도 못한 인간’이라고 하는 건 이상한 것 같다. 지렁이만 해도 지렁이 똥은 땅을 기름지게 해서 식물이 잘 자랄 수 있도록 해주는데 말이댜.

벌레들은 다 부지런하고 중요한 역할이 있는 것 같다. 개미도 그렇고, 벌도 그렇다. 그러니까 앞으로는 게으른 친구가 있으면 이렇게 말해야겠다. “야 벌레처럼만 좀 해봐!”

저는 중앙정보부장 김재규가 79년 당시 대통령 박정희를 죽이기만 하고 결국은 성공하지 못한 까닭을 여기서 알았습니다. 김재규가 박정희 앞에서 경호실장 차지철을 일러 이랬다지요? "야 이 버러지 같은 새끼야!" 이처럼 버러지에 대한 인식을 제대로 못하고 있었으니(말하자면 우주관이 잘못돼 있으니) 실패할 수밖에요.

나무가 새를 모으는 방법(58쪽)

우리가 숲에서 삼림욕을 하며 좋은 기운을 얻을 수 있는 것도 다 저 징그럽고 하찮게 보이는 애벌레들 때문인지 몰라. 애벌레가 나뭇잎을 갉아먹게 되면 나무는 스스로를 보호하기 위해서 방어물질을 만들어 내뿜게 되거든. 우리가 삼림욕을 하면 건강에 좋다고 하는 까닭이 바로 나무들이 뿜어내는 방어물질, 피톤치드 덕분이란다. 신비롭게도 피톤치드는 사람 몸에는 약이 되어 스트레스를 풀어주고 폐 기능을 북돋우며 살균작용까지 하지.

애벌레가 이렇게 사람들을 위해 좋은 일을 하지만 그렇다고 너무 많으면 나무들이 병들고 말겠지. 그럴 때 나무는 숲속의 의사를 불러. 그 의사가 누구냐고? 전화도 없는데 어떻게 부르냐고?

바로 나무가 아플 때 내뿜는 냄새를 맡고 모여드는 새들이야. 새는 나무를 해롭게 하는 벌레를 많이 먹어서 배가 부르고, 나무는 새 덕분에 건강하게 자랄 수 있어서 좋고. 서로 도움을 주며 살아가는 거지.

조개껍데기와 낙엽의 공통점은?(85쪽)

조개껍데기가 아무리 예뻐도 욕심은 금물! 바닷가에서 조개껍데기를 많이 가져오는 건 좋지 않아. 조개껍데기는 숲 속의 낙엽과 같은 구실을 하기 때문이란다. 낙엽이 썩어서 거름이 되듯, 조개껍데기는 잘게 부서져서 하얀 모래를 만들거든.

낮에는 안 들리던 소리들…(109쪽)

저녁을 먹고 밤 산책을 갔다. 처음에는 조금 무서웠는데 노래를 부르면서 가니까 무섭지 않았다. 이십 분쯤 걸어가다가 숲길에서 소리 듣기를 했다. 말을 멈추고 조용히 있으면 여러 가지 소리가 들린다. 낮에는 안 들리던 소리가 들린다.

벌레가 찌르찌르, 끼릭끼릭, 삐리링삐리링, 아무튼 말로 할 수 없는 소리, 새가 갑자기 푸드득 날아가는 소리, 풀잎이 바람에 누웠다 일어나는 소리, 나뭇가지를 톡톡 건드리는 소리, 멀리서 들리는 자동차 소리....

너무 밝아서 안 보이는 별빛(110쪽 )

돌아오는 길에는 별빛을 바라보며 왔다. 별이 참 예뻤다.

"머털도사! 왜 시골 하늘엔 저렇게 별이 많아요?"

"별이야 원래부터 많이 있지."

"그럼, 다시... 왜 저렇게 별이 많이 보여요?"

"깜깜할수록 별은 더 빛나서 그렇지."

"그런데, 도시에선 왜 별을 많이 볼 수 없어요?"

"도시의 불빛이 너무 밝아서 하늘의 별빛이 보이지 않는 거지."

서울 똥은 썩지도 않는다?(131쪽)

선조들의 지혜를 다 버리고 밭에다가 똥거름 대신 화학비료를 주니까, 똥은 쓰레기가 되어 어느새 우리는 똥을 더럽다고 생각하게 되었어.

내가 아는 어느 선생님이 들려준 이야기가 있단다. 서울에 사는 이 선생님이 언젠가 어린이들을 데리고 시골 마을로 철새를 보러 갔대. 그런데 철새를 열심히 관찰하던 한 친구가 너무 똥이 마려워 논에다 똥을 싼 거야. 이것을 본 동네 아주머니가 “왜 논에다 똥을 누냐”며 어린이에게 화를 냈다지.

“아주머니, 아이들 똥은 약으로도 쓰고 거름도 되는데 너무 탓하지 마세요” 아주머니를 달랜다고 이 선생님이 얘기하자마자 아주머니는, “서울 아이들 똥은 썩지도 않아요!” 그랬다는 거야. 정말 그럴까?

숲이 겨울에도 쓸쓸하지 않은 까닭(174쪽)

우리는 나무의 겨울눈을 만나러 숲에 갔다. 우리들은 추워서 파카랑 코트를 꼭꼭 껴입었는데 저 조그만 겨울눈을 춥지도 않나? 겨울눈은 참 대단한 것 같다.

만져보니까 보송보송한 것도 있고 까칠까칠한 것도 있었다. 겨울눈을 생각하지 않고 숲에 갈 때는 나뭇잎이 다 떨어진 앙상한 가지가 쓸쓸하다고 생각했는데, 겨울눈을 보려고 하니까 내 눈에는 겨울눈만 보였다. 나무 한 그루에도 엄청 많은 겨울눈이 달려 있었다. 겨울 숲이 쓸쓸하지 않다는 것을 알았다.

김훤주

곶자왈 아이들과 머털도사

카테고리

지은이

상세보기

'이런 저런 생각-김훤주' 카테고리의 다른 글

| 당신께도 이런 사람 있으십니까? (10) | 2008.10.31 |

|---|---|

| 10.26만 되면 생각나는 사람 (5) | 2008.10.26 |

| 아들 장례일도 근무하신 그 분 (26) | 2008.10.23 |

| 진보신당은 케이블카 타면 안 되나? (11) | 2008.10.16 |

| 40대에 그림동화를 읽는 즐거움 (5) | 2008.10.13 |