반응형

40년 전

1982년 서울의 한 대학에 들어갔다. 처음 보는 서울은 신세계였다. 나는 어리숙하고 가난한 촌놈이었다. 속에 가득한 열등감을 숨기려고 겉으로는 오만을 떨었다. 그때는 그것이 나의 남루함과 초라함을 가려줄 수 있다고 생각했다.

나는 시인 지망생이었지만 문학 동아리에는 부끄러워서 가입하지 못했다. 동아리가 두 개 있었는데 얄팍한 실력이 들통날까 봐 얼쩡거리기만 하고 말았다. 반면 같은 불문학과 동기 성우제는 잘 나가는 문학회의 멤버였다. 나는 술을 많이 마시고 우제는 적게 마시는 차이는 있었지만 우리는 참 잘 지냈다.

나는 어릴 적부터 피동적이었다. 유신 교육이 결정적이었다. 그때 초·중·고는 폭력이 의사소통의 수단이었고 멸시가 교육의 방법 가운데 하나였다. 선생과 선배는 말 그대로 ‘하느님과 동격’이었다. 나는 대학도 똑같은 줄 알았다.

꽃피는 4월 교정에서 생판 모르는 사람이 “철학과 81학번”이라며 “펜싱부로 오라”고 했다. 나는 가지 않으면 안 되는 줄 알았고 그길로 펜싱부 부원이 되었다. 키가 크고 말라서 찍힌 것이었다. 날마다 두 시간씩 훈련하고 1주일에 한 번은 ‘빳따’를 맞았다.

1983년 2학년 여름 즈음 사진 한 장을 보았다. 나는 그때까지 80년 5월 광주를 알지 못하고 있었다. 사람의 머리인데 알아보기 어려울 정도였다. 눈·코·입이 짓이겨져서 동물의 머리처럼 일그러져 있었다. 사람이 죽인 사람의 모습인 것을 알고는 하루 밤낮을 꼬박 울었다.

나는 그길로 펜싱부를 떠나 학생운동을 하게 되었다.

갈림길

그런 와중에도 우리는 틈틈이 만나 웃고 화내고 술 마시고 얘기하며 놀았다. 나는 우제가 부러웠다. 문학회 활동을 하고 있어서도 그랬고 대학원에 가려고 한다고 해서도 그랬다. 피동적이었던 펜싱부 시절에도 부러웠고 학생운동을 하면서도 부러웠다. 부러움을 숨기기 위해 짐짓 퉁명스럽게 대한 적도 많았다.

대의를 위해 모든 것을 버린 듯이 하면서 세상을 구하겠노라 허언장담을 하고 호기롭게 굴었지만 사실 나를 사로잡고 있었던 것은 불안감이었다. 앞에 놓인 가시밭길은 두려웠고 시나브로 가지 못하게 될 다른 어떤 길은 꿈속에서도 아름다웠다.

‘갈 수만 있다면 대학원에 가고 싶다’는 생각이 자꾸 들었다. 우제처럼 대학원 시험 공부를 하고 싶었다. 그러려면 학생운동을 그만두어야 해서 고민이 깊어졌다. 그런데 어느 날 이 모든 것들이 한꺼번에 저절로 깔끔하게 정리되었다.

1985년 7월 고향집에 들렀다가 경찰에 붙잡혔다. 어머니 아버지 눈앞에서 수갑이 채워졌다. <일보전진> 책자를 펴내 북한을 이롭게 하고 민중민주주의를 선전·선동한 혐의로 구속됐다. 대학원에 진학하는 길은 닫혔고 보무라도 당당히 걸어야 하는 가시밭길은 열렸다. 그때는 학생운동 전과가 있으면 대학원 진학이 불가능했다.

1986년 1월, 징역 2년6월 자격정지 3년 집행유예 4년을 선고받고 풀려났다. 3월엔 무기정학도 풀려 마지막 학기를 다니며 ‘존재 이전’을 준비할 수 있었다. ‘위장 취업’을 하려고 우제에게 주민등록증을 빌렸다. 8월에 졸업을 하자 곧장 창원으로 향했다.

우제와는 이러구러 소식이 뜸해졌다.

싸가지

나는 공단의 마찌꼬바에 취업해 있다가 마창노련 선전국으로 옮겨갔다. 어쩌다 보니 진보정당운동에도 몸을 담게 되었고 나중에는 지역운동을 한다면서 공부방까지 하게 되었다.

우제는 1989년인가 <시사저널>에 들어가 기자 노릇을 한다고 했다. 우제가 손글씨로 주소를 적은 <시사저널>이 창원 내가 사는 집으로 날아들기 시작했다. 하도 꼬박꼬박 날아와서 어쩌다 빠지면 서운할 정도였다.

마산 사람들도 잘 모르는 문신미술관 이야기, 경남 사람들도 잘 모르는 통영 윤이상음악제 이야기가 우제의 손을 거쳐 기사로 실려 있었다. 나는 문신이 대단하고 윤이상이 위대한 것을 우제를 통해 알게 되었다.

내 기억으로 90년대 후반에 우제가 찾아왔다. 캐나다로 이민을 가기로 했다고, 아이가 장애가 있는데 캐나다에 가면 치료도 잘 받고 생활도 제대로 할 수 있을 것 같다고 말했다. 나도 91년생 아들과 94년생 딸이 있어서 부모 된 심정을 조금은 헤아릴 수 있는 나이였다.

그런데 나이만 그랬지 말과 행동은 그렇지 못했다. 캐나다로 이민 가는 건 비겁하다고, 그럴수록 이 땅에 남아서 끝까지 싸워 그렇게 만들어야 하는 것 아니냐고 소리 높여 힐난했다. 우제는 멍한 표정으로 바라보더니 “알았다” 하고는 일어섰다. 이밖에도 내가 기억하지 못하는 나의 날 선 말과 행동은 틀림없이 더 있었을 것이었다.

그렇게 우리 사이는 끊어졌다.

미안함

나는 우제를 까맣게 잊고 지냈다. 그러다 내 기억으로 2008년 어느 날 <느리게 가는 버스>를 읽게 되었다. 인터넷에서 작가 이름이 성우제라 반가운 마음에 구입한 책이었다. 2006년 12월에 나은 이 책에는 이민 초기의 고단함과 신산함이 스며들어 있었다. 그 뿌리뽑힘의 허망함과 불안함에 나도 마음이 아팠다.

하지만 진짜 아픈 것은 따로 있었다. 생전 처음 마주하는 감동적인 장면이기도 했다. 이민 가기 전 토론토에서 목격한 일이었다. 한순간 사방이 조용해졌다. 양방향 모두 차들이 알아서 멈추었다. 보니까 시내버스 기사가 어떤 사람의 손을 잡고 도로를 건너고 있었다. 지팡이를 짚은 그 사람은 버스에 탔던 시각장애인이었다.

우제의 아이가 장애 때문에 한국에서 겪은 일들은 읽어내기가 힘들었다. 푸대접도 아닌 무대접이었다. 있어도 없는 투명인간 취급이었다. 멸시 차별 천대 혐오가 아무렇지 않게 벌어지는 한국이었다. 우제가 생생하게 그려낸, 아이가 캐나다에서 어떻게 대우를 받고 치료를 받았는지와 대조하면 그것은 더욱 뚜렷해졌다.

가슴이 먹먹하고 마음이 무거웠다. 그때 내가 우제의 아픈 상처를 헤집는 것으로도 모자라 소금을 뿌리고 대못까지 박은 줄 뒤늦게 알게 되었다. ‘우제는 이제 돌아보지도 않겠구나…….’ ‘친구 하나를 내 손으로 쳐냈구나…….’ 잘못했다는 말도, 미안하다는 말도 전할 수 없는 막막함, 무엇보다 이제는 돌이킬 수 없다는 생각에 흐느끼기만 했다.

고마움

여는 순간부터 얼떨떨했다. 비현실적이었다. 우제에게 퍼부었던 나의 말과 태도를 생각해보면 있을 수 없는 일이었다. 그래서 처음에는 제대로 답장도 하지 못했었다. 가해자인 내가 기억할 정도면 우제는 충분히 기억하고도 남을 텐데 짐짓 모른 척하면서 이렇게 넉넉하게 품어줄 줄은 꿈에도 짐작하지 못했다.

그 뒤에 언젠가 내가 슬쩍 이 얘기를 꺼냈을 때도 우제는 특유의 웃는 얼굴에 손으로 머리를 쓸어올리며 “글쎄, 그랬나?” 하고는 그만이었다. 우제가 이렇게 손을 내밀어 준 덕분에 나는 다시 그의 친구가 될 수 있었다.

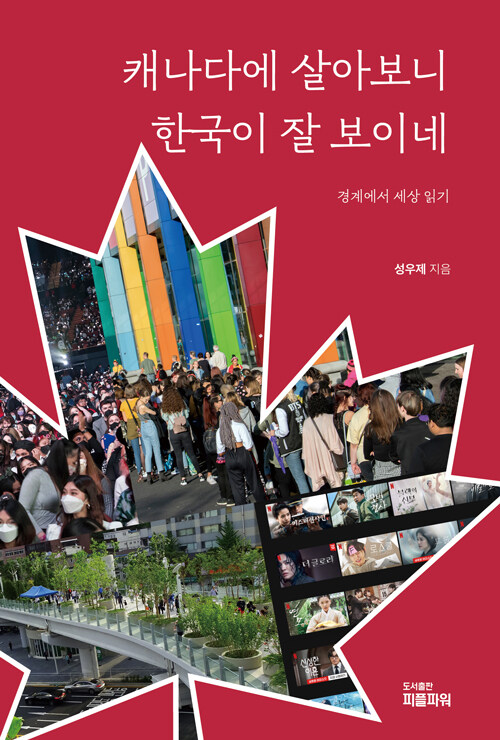

지난해 9월, 그동안 네가 쓴 글을 모아 책을 내어 보고 싶다고 우제에게 얘기했다. 그가 이런저런 매체에 쓰는 글들이 쉽게 읽히는데다 내용도 좋은 줄 알고 한 말이었다. 고마움과 미안함이 깔린 이 제안을 우제는 흔쾌히 받아들였다. 우제는 지난해 11월에 원고를 보내왔고 나는 올해 4월에 <캐나다에 살아보니 한국이 잘 보이네>를 펴낼 수 있었다.

이번에 우제가 한국에 오면 나는 이 책을 들고 용기 내어 정식으로 용서를 빌어볼 생각이다.

김훤주

반응형

'지역에서 본 세상 > 사람이야기' 카테고리의 다른 글

| 김장하 선생은 『미움받을 용기』를 읽었을까 (5) | 2023.09.10 |

|---|---|

| 경주, 그 친구 (0) | 2023.02.19 |

| 어른 김장하 선생 깜짝 생일 축하 행사 계획 (0) | 2023.02.08 |

| 강제윤의 '입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거 먹어라'를 읽고 (0) | 2023.01.16 |

| 어른 김장하 <줬으면 그만이지> 취재과정 자체가 행복했다 (0) | 2023.01.04 |