'돈맛을 안다'가 무슨 뜻인지

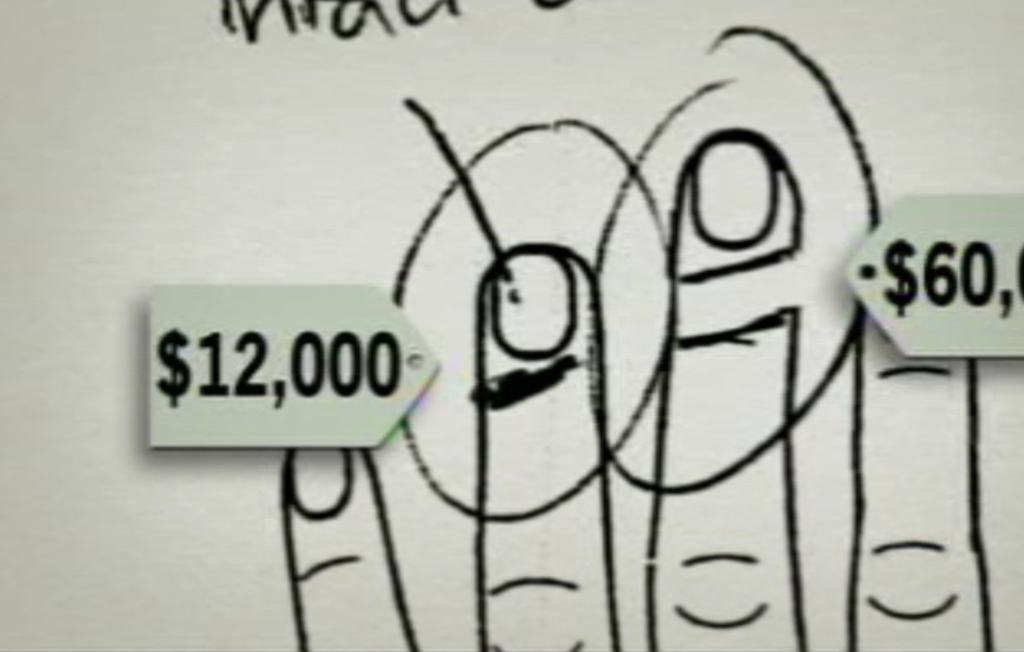

돈맛을 안다는 뜻이 무엇인지를, 의료산업을 통해 잘 말해 주는 영화라는 생각이 들었습니다. 영화에 나오는 여러 장면들, 이를테면 찢어진 상처를 스스로 꿰매는 모습이나, 가운데손가락은 6만 달러 넷째손가락은 1만2000 달러 든다 해서 넷째손가락밖에 붙이지 못했다는 얘기들이 그다지 새롭지는 않았습니다.

의료보험 적용이 안 되는 질병이 지나치게 많고, 민간보험회사에서 승인 신청을 받으면 돈부터 셈해서 거부를 하는 때가 지나치게 많다는 얘기도, 경우는 조금 다르지만, 산업재해보상보험을 다루는 우리나라 근로복지공단의 행태와 아주 닮아 있기에 낯설지는 않았습니다.

아울러 미국은 자본을 통제하지 못하는 사회(또는 자본의 통제를 받는 사회)이지만, 그것이 세상의 전부는 아니고 오히려 자본을 제대로 통제하는 세상이 프랑스, 영국, 쿠바라든지 있다는 사실도 잘 일러주고 있는 것 같습니다.

가낭뱅이가 스스로를 조직할 줄 모르는 나라 미국

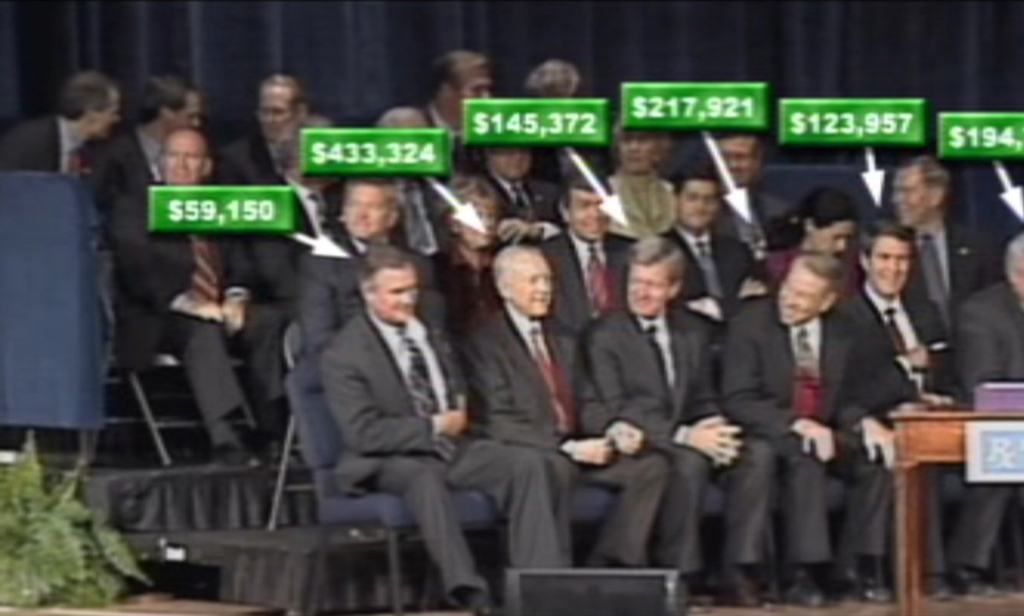

민간보험업계 로비를 받은 정치인을 일러주는 장면

프랑스는 국민이 민중이 가난뱅이가 노동자가 스스로를 조직할 줄 알고, 미국은 국민이 민중이 가난뱅이가 노동자가 스스로를 조직할 줄 모른다는 점이 결정적으로 다르다고 저는 생각합니다.

그런 차이는 역사가 다른 데서도 찾을 수 있습니다. 프랑스 민중은 1789년부터 100년 동안 프랑스대혁명을 주체로서 치러낸 반면, 미국에서는 민중의 대표라 할 흑인 노예들이 지배집단이 베푼 노예 해방을 당했을 뿐입니다.

미국에는 노동자나 근로민중을 위한 정당들이 없지만, 프랑스에는 노동자나 근로민중을 위한 노동자나 근로민중의 정당이 크게 있거든요. 또 혁명을 통해 연대(solidarite) 정신을 체화했다는 차이도 클 것입니다.

곁가지이지만, 프랑스 대혁명의 3대 이념을 우리나라에서는 자유, 평등, 박애라 하는데, 그에 해당하는 프랑스 말이 Liberte, Egalite, Solidarite, 입니다. 좀더 알맞게 옮기면 해방, 평등, 연대가 될 것입니다.(이렇게 썼더니 계명훈 님께서 댓글로 Solidarite(연대)가 아니고 Fraternite(형제애)라고 바로잡아 주셨습니다. 제 착각이고 게으름이었습니다.)

그러니까 상대적으로 미국에서 민중 편을 좀 드는 듯한 민주당의 힐러리 클린턴이, 자기 남편이 대통령 노릇을 할 때, 전국민의료보험을 추진하다 그만두고 입을 닫는 대신, 의료산업의 로비를 받아 많은 돈을 챙겨도 그냥 그런가 보다 하고 넘어갔을 테지요.

아쉬운 점도 없지는 않다

우리 딸 현지는 도중에 잠시 졸았답니다. 보고 나서, 아빠는 아주 재미있게 봤는데 현지는 어땠는지 솔직하게 말해 줄래? 했더니 음, 재미 없었어요, 했습니다. 열다섯 살이, 전체 흐름를 읽기는 아직 힘든 나이고, 개별 사건의 흥미진진함은 영화가 제공하지 않았으니까요.

현지랑 군것질거리를 샀는데, '이프로'가 350ml 짜리가 하나에 1500원씩이나 했습니다. 매점 아가씨가 "주문하시는 것을 도와드리겠습니다." 했습니다. 여기다 대고 너무 비싸니 깎아라고 했어도 도와줬을까요? 돈맛을 잘 알고 있는 또다른 자본이 혓바닥을 날름대는 현장이었습니다.

관타나모 앞에서 치료해 달라 하는 마이클 무어.

가장 큰 아쉬움은 자막에 나오는 '혜택'이라는 낱말 때문에 생겼습니다. 번역하는 과정에서 생긴 문제일 텐데, "보험 혜택을 못 받고", "승인을 해 줘서 보험 혜택을 받았으면 살았을 텐데" 하는 식으로 쓰였습니다.

저는 평소 '적용'이 맞다 생각해 왔습니다. 혜택은 선심쓰듯 베푼다는 느낌을 줍니다. 사전에서 혜택(惠澤)은 '은혜와 덕택'이라 돼 있습니다. 은혜는 '고맙게 베풀어 줌'이고 덕택은 '베풀어 준 도움'이라 돼 있습니다.

제 말은, 정해진대로 보험료 다 내고 보험료 낸 주인으로서 당연한 권리를 행사할 뿐인데, 오히려 보험회사더러 돈 벌게 해 주고 직원 일자리도 만들어 주는데 어떻게 그것을 고마운 은혜나 도움이라 할 수 있느냐는 뜻입니다.

객관적으로, 조금은 무덤덤하게, 적용(適用), 이라 하면 딱 걸맞겠다, 이렇게 생각합니다. 사전에서는 이 적용을 두고 '알맞게 맞추어 씀'이라 풀이하고 있습니다. 돈 내는 의무에 맞갖은, 당연한 권리라는 얘기죠.

마지막 아쉬움. 영화관 공간은 100명은 좋이 들어감직한데, 나올 때 보니 우리까지 쳐서 겨우 여덟뿐이어서 좀은 씁쓸했습니다. 일요일 아침이라 그랬겠다고 생각해야 하겠지요?

김훤주(전국언론노동조합 경남도민일보지부 지부장)

'이런 저런 생각-김훤주' 카테고리의 다른 글

| '직책'이 '완장'으로 느껴지는 세상에서 (6) | 2008.04.15 |

|---|---|

| 공지영 소설을 읽는 즐거움 (4) | 2008.04.14 |

| 버드나무 한 그루가 품은 봄 (0) | 2008.04.11 |

| 탱자꽃에 달린 지난날 추억들 (0) | 2008.04.11 |

| 미국에도 따뜻한 사람들이 있었답니다 (1) | 2008.04.07 |