강제윤의 '입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거 먹어라'를 읽고

페이스북에서 스스로를 '나그네'라 칭하는 강제윤 시인의 <입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거 먹어라>(어른의 시간)를 읽었다. '말기 암 어머니의 인생 레시피'라는 부제에서 보듯 저자의 3년에 걸친 어머니 간병기를 책으로 엮었다. 아들이 본 ‘어머니의 재발견’이다.

암 환자의 간병기라 침울하거나 무거운 이야기일 것 같지만 글이 워낙 간결한데다, 글 한 편의 길이가 많아야 서너 페이지, 대개는 두 페이지 남짓이어서 부담없이 읽힌다. 또한 저자의 마음이 참 맑고 투명하며 따뜻하다. 덩달아 내 마음도 맑고 따뜻해진다.

<책 속에서 발췌>

-병석에 누운 후 어머니는 틈만 나면 아무 일도 못 하고 누워만 있는 당신이 가치 없는 삶을 살고 계시다 한탄하셨다. 그래서 당신의 살아 있음이 얼마나 큰 가치가 있는 일인지를 알려드리고 싶었다. 얼마나 많은 사람들이 어머니 당신의 말씀과 의지에 감동받고 있는지 알려드리고 싶었다. 하지만 슬프게도 어머니는 책을 만드는 과정에 운명하시고 말았다. (<-이 책을 쓰게 된 동기다.)

-어머니를 간병하면서 얻었던 가장 큰 깨달음은 나이 들어 노동력을 잃고 병자가 되신 우리 부모님들은 결코 잉여인간이나 피부양자가 아니란 사실이다. 우리는 부모님들이 만든 세상에 살고 있고 그분들이 지어 올린 성체에서 안락을 누리고 있다. 하지만 우리는 그 고마움을 모른다. 마치 제가 만든 세상이라도 되는 양 착각하고 살아간다. 더러 노동력을 잃고 약해지고 환자가 된 부모님을 짐스러워하기도 한다. 부모님도 주눅 들고 미안해하신다. 하지만 실상 더 큰 문제는 우리 사회 발전을 위해 기여해온 어르신들을 잉여인간 취급하며 부양에 대한 책임을 개인에게 떠넘기려는 사회적 분위기다. 정부가 5년간 미래의 생명을 위해 출산 장려 예산으로만 198조를 쏟아붓는 것은 당연시하면서 정작 현재 살아계신 어르신들의 노령연금 몇만 원 올리는 것은 아까워한다.

-부모는 결코 피부양자가 아니다. 부양을 받는 것이 아니라 당연한 권리를 누리는 것이다. 그것도 스스로 이룩한 사회적 개인적 자산을 아주 조금 쓰다 가는 것뿐이다. 결국 대다수는 세상에 물려주고 가신다. 그러므로 부모님들은 더 당당히 요구하고 누리다 가실 권리가 있다. 우리 사회는 더 많은 권리를 누리게 해드릴 의무가 있다. 병들고 약해진 부모님은 결코 짐이 아니라 우리 사회가 감당해야 할 '무게'다.

-아침, 병상에서 어머니의 변을 보게 하고 기저귀를 갈고

또 미음을 떠먹여 드리면서 알았다.

경험은 없지만 이게 바로 아이를 기르는 일과 같겠구나.

육아와 같겠구나.

그래서 문득 드는 생각.

육아는 단지 아이를 기르는 일이 아니구나.

사람을 살리는 일이구나.

목숨을 살리는 일이구나.

어머니란 존재는 의사와 같구나.

아니 생명을 창조하기까지 했으니 의사보다 더 위대한 존재구나.

생명을 만들고 목숨을 살리는 창조주 어머니.

아이를 낳고 기르는 어머니들은 의사보다 더 귀한 대우를 받아야겠구나.

육아 노동은 의료 노동보다 더한 가치를 인정받아야 겠구나.

-어머니를 간병하면서부터 어미가 되어보지 않고도 어미의 심정을 조금은 알듯하다. 아이가 몸에 좋지만 안 먹던 음식을 먹게 됐을 때 어머니의 마음이 이런 것이겠구나 싶다. 양로, 양육의 기쁨.

-그래서 알아보다가 조언을 받고 영양 보조제인 옥타미녹스와 글루타데이를 구입해서 드리고 있다. 작은 과립 한 포 드시고 바로 기력이 돌기 시작했다. 과립 한 포가 링거 한 병 맞는 것만큼 효과가 있다는 이야기를 들었는데 어머니는 실제로 효과를 보고 있다. (<-깨알 정보)

-어머니는 무를 고르시며 흙이 묻은 채로 파는 거는 새 무고, 깨끗이 씻어서 파는 거는 저온 저장했다 나온 월동무라고 알려주셨다. ... "무는 위 칸에 보관하면 안 돼. 잘못하면 얼어버려. 무슨 얼면 못 먹어. 꼭 아래 채소 칸에 보관해야 해."(<-역시 깨알 정보)

-사랑을 줄 수 있다는 것은 얼마나 큰 행복인가. 평생 사랑을 받지 못하더라도 한순간 만이라도 온전한 사랑을 줄 수 있다는 것은 대체 얼마나 큰 행복인가. 나는 너무 늦게 깨달았다. 사랑을 못 받는 것을 한탄할 시간에 사랑을 줄 수 있는 것에 감사해야 한다는 사실을.

-입에 좋은 거 말고 몸에 좋은 거 먹으라는 말씀. 어디 그것이 먹는 것뿐일까.

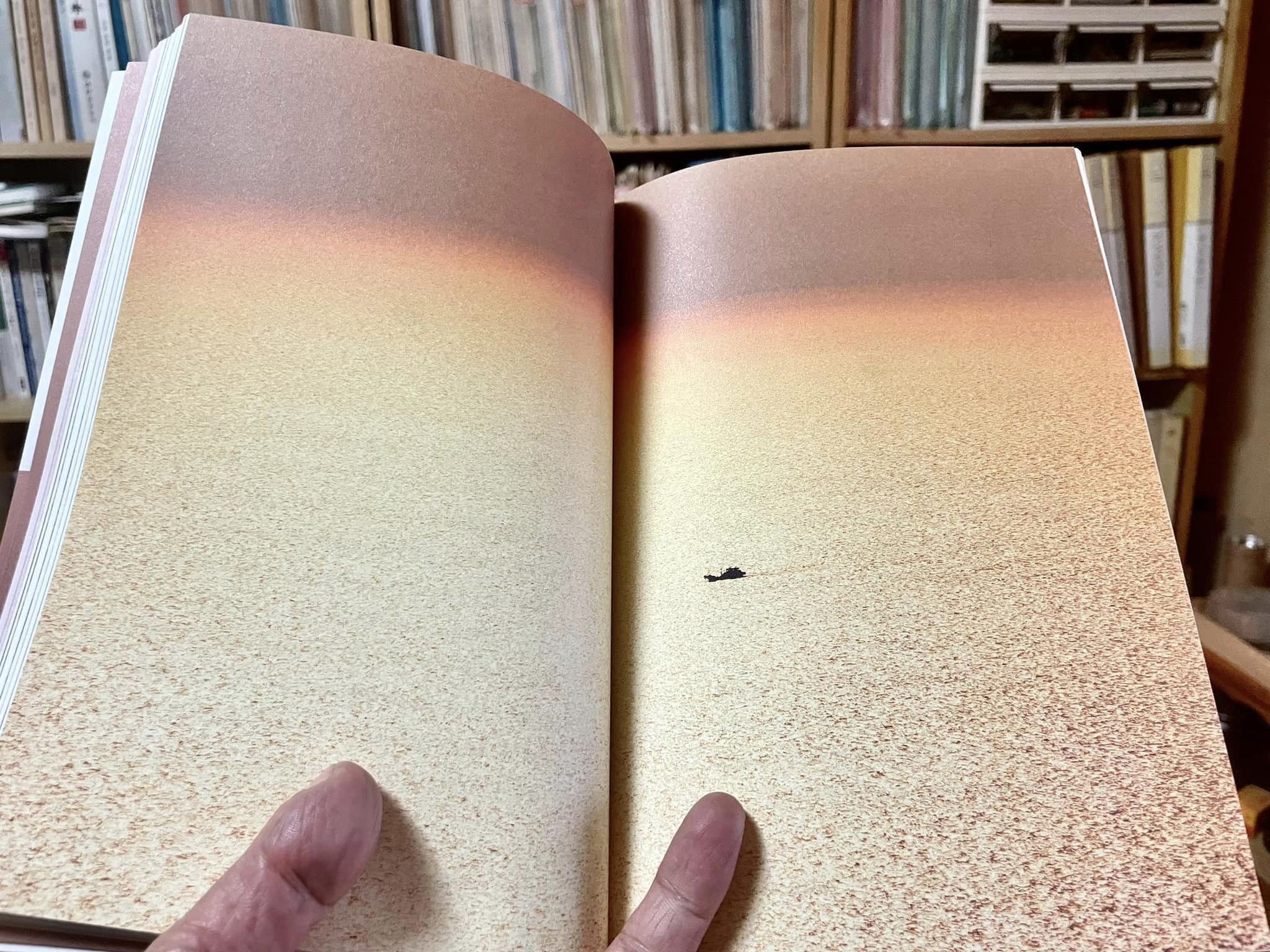

-한자어 바다(海)에는 어머니(母)가 들어 있고 프랑스어 어머니 me're에는 바다mer가 들어 있다. 우연일 리가 없다. 필연이다. 바다는 어머니고 어머니는 바다다.

-"울 엄니 기운 좀 내셔" 하며 안아드리자 싫지 않으신 듯 어머니 눈가에 엷은 미소가 번진다. 어린아이가 된 어머니. 이제 어머니는 음식이 아니라 자식의 사랑으로 살아가신다. 어린 내가 어머니의 사랑으로 살았듯이.

-"죽으면 다 흩어져버리고 아무도 없어. 어디 흩어진 줄도 모르게 금방 흩어져버리지. 흔적도 없이 사라져버려. 누가 죽은지 산지도 몰라. 그렇게 살다 그렇게 가는 게 인생이야."

-혼곤한 잠에 빠져 계셨던 그 3일 동안 어머니의 눈가에는 자꾸 눈물이 맺혔다. ... 무의식 속에서는 눈물을 흘리며 울고 의식이 돌아오면 웃음으로 아들을 안심시켰던 어머니의 깊은 뜻을 아들은 뒤늦게서야 깨닫고 가슴을 친다.

-어머니는 생전에 남들에게 폐가 되는 것을 극도로 싫어하셨다. 그래서 연명치료도 거부하셨고 당신의 장례식도, 제사도 지내지 말라 신신당부하셨다. 일찍이 제사와 명절 상차림을 폐지시키셨던 어머니다. 나 또한 어머니와 같은 마음으로 가족 외에는 따로 부고하지 않았다. 돌아가신 뒤에 의례 따위가 무슨 의미가 있으랴. 살아 계실 때 어머니 얼굴 한 번 더 보는 것만 못하다. 그래서 추모 의례만 치른 것이다.

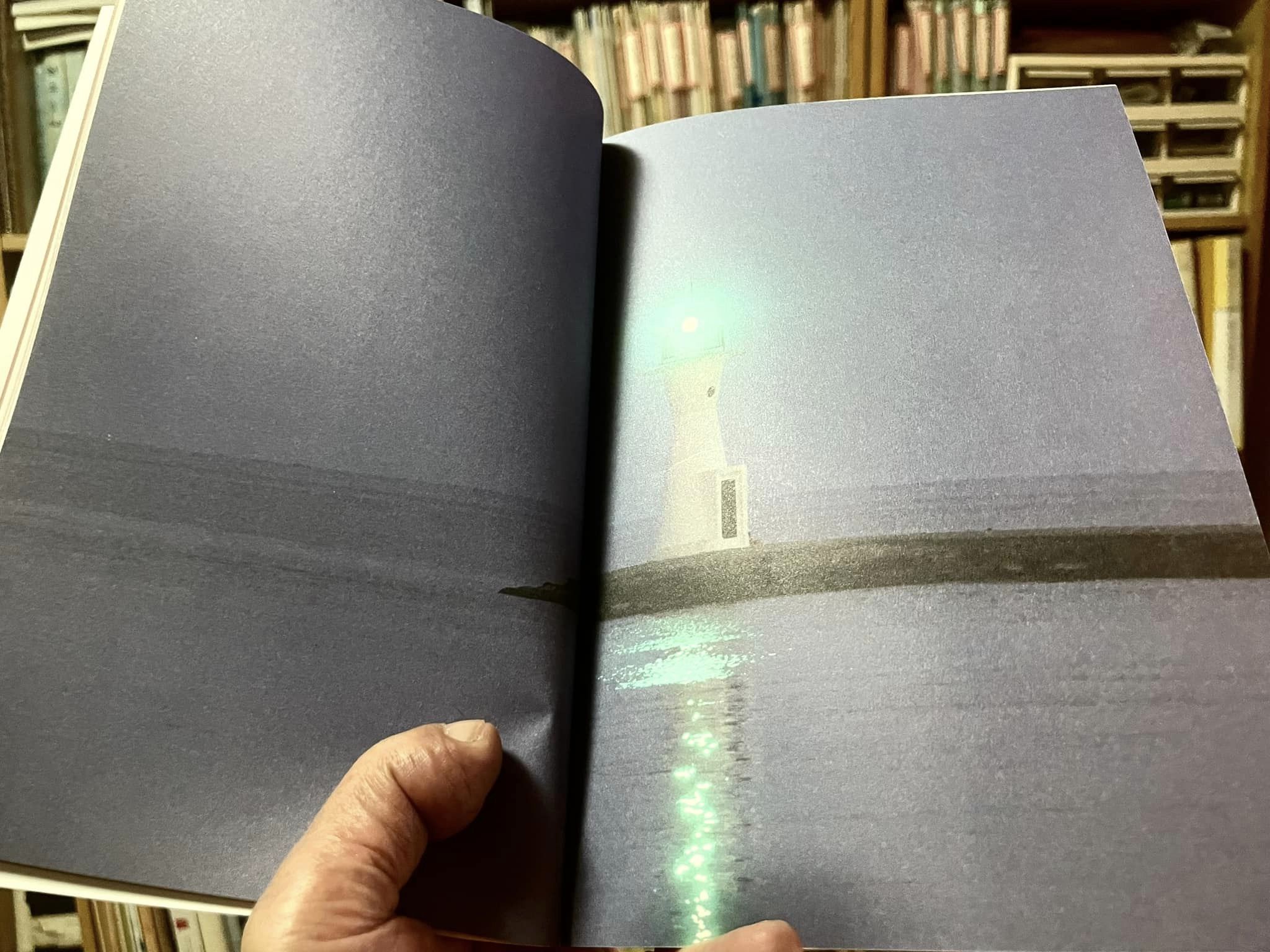

-어머니의 유해를 통영의 내 방 안에 모셨다. ... 육지 사람들게게는 고인의 유해를 집 안에 모시는 일이 생소할 테지만 섬에서는 자연스러운 풍습이다. 어머니도 나도 섬사람이다. 섬에서는 마당이나 텃밭에 묘를 쓰고 시시각각 고인과 마주하며 살아간다. 육지 사람들의 세계관은 생과 사가 분리되어 있지만 섬사람들은 생사불이의 세계를 살아간다.

<읽은 후 감상>

중간중간 양면에 걸쳐 실린 사진이 그야말로 예술이다. 심지어 표지 이미지는 그림인줄 알았더니 그것 또한 저자가 직접 찍은 사진이다. 모두 그림 같은 사진이었다. 약간 아쉬운 건 이렇게 아름다운 사진을 찍은 장소가 어디인지 설명이 있었더라면 금상첨화였을 걸 싶다.

이쯤 되니 어머니 끝임 씨의 생애가 궁금해졌다. 어디서 나고 어떤 남자에게 시집 와서 강제윤 작가와 몇 형제를 낳아 어떤 삶을 살아오셨는지. 그러나 이 궁금증은 내 욕심일뿐, 저자는 군데군데 슬쩍 아버지와 어머니의 관계 등을 내비치지만 그 이상 나아가진 않는다. 그 서사가 없다는 게 못내 아쉽다.

나도 어머니와 아버지를 마지막까지 간병하다 보내드렸지만, 이 책의 저자 만큼은 하지 못했다. 이런 기록조차 남기지 못했다. ㅠㅠ